Power-to-X / Wasserstoff

Minister Steinbach: „Brandenburg kann Vorreiterregion für Wasserstoffwirtschaft werden.“

Power-to-X-Technologien, die aus erneuerbaren Energien klimaneutralen Wasserstoff erzeugen, können ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg der Energiewende sein. Denn Wasserstoff ermöglicht die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme, Verkehr und Industrie. Es geht um innovative Technologien mit großen industriepolitischen Chancen für Brandenburg. Das kann zusätzliche regionale Wertschöpfung und Beschäftigung bedeuten. Deshalb ist die Sektorenkopplung unerlässlich für den Erfolg der Energiewende und mehr Klimaschutz.

Grafik: Wie wird Wasserstoff gewonnen?

Brandenburg hat sich sehr frühzeitig den Themen Sektorenkopplung und Power-to-X zugewandt. Beispielhaft sind hierbei das weltweit erste Hybridkraftwerk, das bereits 2011 in Prenzlau in Betrieb gegangen ist, sowie die 2013 errichtete Power-to-Gas-Pilotanlage in Falkenhagen, die 2018 um eine Methanisierungsstufe ergänzt wurde und seitdem „grünes“ Erdgas ins Gasnetz einspeist, zu nennen.

In einem dreistufigen Prozess hat das Land Brandenburg seinen strategischen Rahmen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft erarbeitet:

- Im August 2019 wurde die Wasserstoffindustrie-Potenzialstudie veröffentlicht. Die Studie definiert Handlungsfelder, um diese industriepolitischen Potenziale zu erschließen und bildete die Grundlage für die weitere Ausarbeitung der Wasserstoffstrategie des Landes Brandenburg.

- Im Juni 2020 folgte das gemeinsamen Eckpunktepapier der Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das Eckpunktepapier bildete den Auftakt für die weitere Strategieabstimmung mit der Bundesebene. Besondere Bedeutung hat dabei die Anpassung des regulatorischen Rahmens, um Produktion und Nutzung grünen Wasserstoffs wettbewerbsfähig zu machen.

- Im November 2021 hat die Landesregierung dann die Maßnahmenkonkrete Strategie für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft im Land Brandenburg beschlossen. Sie wurde in einem breiten Beteiligungsprozess mit Unternehmen, Verbänden, Kommunen, Bürger und anderen Akteuren erarbeitet. Mit konkreten Handlungsempfehlungen und Maßnahmen liegt ein Fahrplan zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft für das Land Brandenburg vor. Eine Kurzfassung der Strategie finden Sie hier.

Die große Herausforderung im Bereich Wasserstoff ist, dass der Aufbau von komplett neuen Wirtschafts- und Wertschöpfungsketten organisiert werden muss – also von der Erzeugung über den Transport bis hin zur Nutzung des Wasserstoffes. Mit der Umsetzung unseres strategischen Rahmens unterstützen und treiben wir den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft aktiv voran:

- Der gemeinsame Wasserstoffmarkplatz Berlin-Brandenburg und die Gruppe Wasserstoffwirtschaft Berlin-Brandenburg auf Koop-BB werden dabei helfen, relevante Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Erzeugung, Transport, Verbrauch, Dienstleistungen und Forschung zusammenzuführen.

- Mit der Machbarkeitsstudie zum Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Wasserstofftransportnetzes in Brandenburg liegt ein konkreter Ausbauplan für ein übergeordneten Wasserstoffnetzes vor, der regionale Wasserstofferzeuger, -speicher und -endverbraucher miteinander verbindet und sich in eine deutschlandweite Wasserstoffinfrastruktur einfügt. Im Rahmen der Studie wurden bedarfsorientierte, kosteneffiziente Trassenverläufe für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 2045 entwickelt.

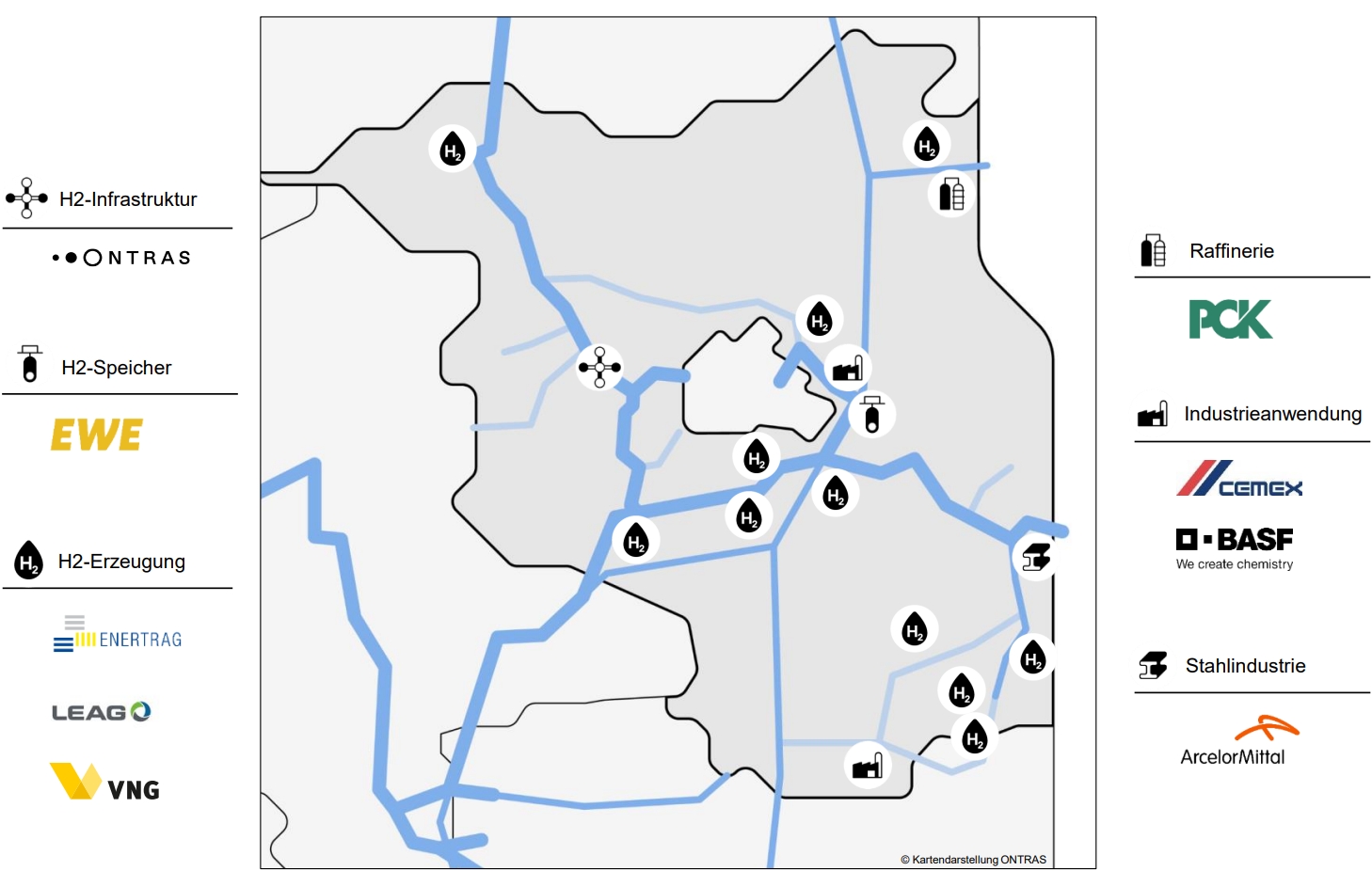

Gemeinsam mit den beteiligten Partnern wird im Wasserstoffcluster Brandenburg die zukunftsgerechte Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie im Land Brandenburg vorangetrieben. Mit einer angestrebten Wasserstofferzeugung von bis zu 136.320 t und einem geplanten industriellen Wasserstoffverbrauch von bis zu 180.500 t im Jahr 2030 wird das Cluster die industriellen Erzeugungs- und Abnahmestandorte für klimaneutralen Wasserstoff in Brandenburg miteinander verbinden und in die (ost-)deutsche Wasserstoffinfrastruktur integrieren.

Grafik: Übersichtskarte zum Wasserstoffcluster Brandenburg

Kompetenzzentren und Forschungseinrichtung im Bereich Wasserstoff und Power-to-X im Land Brandenburg:

- Wasserstoffforschungszentrum und Energie-Innovationszentrum – EIZ an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg

- DLR-Institutes für CO2-arme Industrieprozesse

- Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie - IEG

- Kompetenzzentrums Klimaschutz in energieintensiven Industrien – KEI

- PtX Lab Lausitz

- Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum - GFZ

Wichtige Projekte, die in Brandenburg bereits existieren oder sich in der Hochlaufphase befinden sind (Auswahl):

Das Bundesland Brandenburg leistet seinen Beitrag zum zügigen Fortschritt und zur Stärkung bestehender Wasserstoffkompetenzen. Unter dieser Prämisse wurden einige der oben genannten Projekte mit Fördermitteln unterstützt. Über die Möglichkeiten einer individuellen Projektförderung können Sie sich auf den Internetseiten der WFBB oder der ILB informieren und dort Kontakt aufnehmen.

Studie: „Wasserverbrauch im Kontext der Wasserstoffproduktion im Land Brandenburg“

Woher kommt eigentlich das Wasser für die Brandenburger Wasserstoffwirtschaft und haben wir genug davon? Dieser Frage widmet sich die Studie: „Wasserverbrauch im Kontext der Wasserstoffproduktion im Land Brandenburg“ im Auftrag des MWAE. Die Studie untersucht detailliert, wie Wasserangebot und -nachfrage zusammenpassen und zeigt konkrete Lösungen in Form von Anwendungsbeispielen auf. Wasser ist eine essentielle Ressource – nicht nur für die Trinkwasserversorgung, sondern auch für die Wasserstoffwirtschaft im Land. Aus diesem Grund ist das Thema Wasserverbrauch auch integraler Bestandteil der Brandenburger Wasserstoffstrategie. Durch die H2O- Studie Brandenburg wird eine solide Grundlage geschaffen, um dieses wichtige Thema zu diskutieren.

Im Rahmen der Studie konnten bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen werden:

- Wasser ist kein KO-Kriterium: Brandenburg verfügt über sehr gute Voraussetzungen für eine Wasserstoffproduktion, die den lokalen Wasserhaushalt nur begrenzt belastet.

- Einordnung des Wasserbedarfs: Der potenzielle Wasserbedarf zur Erschließung der heimischen Wasserstoffpotenziale würde unter realistischen Annahmen nur ca. 1 % der heutigen Wassergewinnung Brandenburgs entsprechen

- Positive Synergieeffekte: B durch Nutzung von Abwasser. Insbesondere in urbanen Gebieten können Synergien geschaffen und zur Effizienzsteigerung beigetragen werden.

Die H2O-Studie Brandenburg wurde im September 2023 vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie beauftragt. Auftragnehmer war ein Konsortium bestehend aus der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, der DHI WASY GmbH und der Water Science Policy gUG.

Der Abschlussbericht, eine Info-Website, Flyer zu den Anwendungsfällen sowie die Kurzzusammenfassung und weiteres Informationsmaterial zum Thema sind unter folgendem Link zu finden: https://linktr.ee/h2brandenburg